以下のような方にオススメの記事です。

- IF関数とIFERROR関数について知りたい

- 条件分岐について学習したい

- 関数のエラー表示を好きなように表示したい

この記事では、条件分岐を紹介していきます。

条件分岐とは、条件が満たされたかどうかで次の処理が決まるもので、VBAでの自動化には必須です。

IF関数は、条件分岐を操る基本的な関数なので優先的に学習しましょう。

そしてIF関数の応用として、IFERROR関数を学習して、条件分岐の理解を深めましょう!

今回のクエストはこちら

条件に応じて処理を変えよう

IF関数

=IF(条件 , 真 , 偽 )

機能:条件を満たす場合に「真」を表示、満たさない場合に「偽」を表示

条件は比較演算子や関数を利用して設定します。

例えば以下のような条件を設定できます。

- 「A1>=50」:A1が50以上

- 「AND (A1>=50,A1<60)」:A1は50以上60未満

また、「真」「偽」は表示したい文字だけでなく、関数の入力もできます。

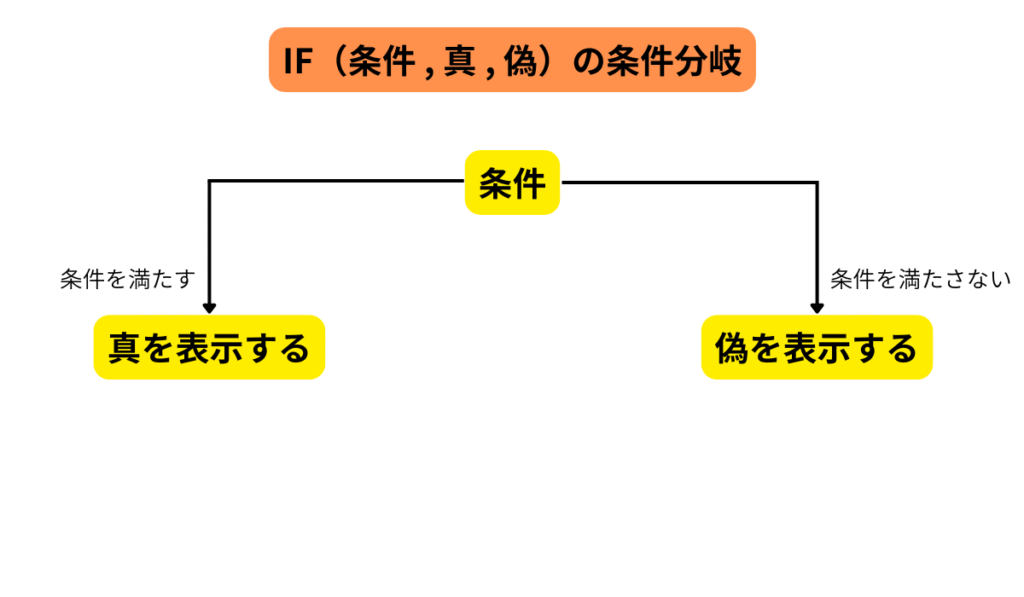

条件分岐

IF関数のように、条件に応じて処理を変更することを条件分岐と言います。

IF関数の条件分岐は上図のようなものです。

条件を満たすとき「真」に入力した処理が作動し、満たさないときに「偽」に入力した処理が作動します。

その処理とは、文字の表示や関数の作動どちらも指します。

自動化でも1番使う考え方だよ!

一見、真のはずなのにデータ型の不一致によって偽になることがあります。そのような時にはデータ型まで注意を払う必要があります。

データ型の確認と変換についてはこちらをチェックしてください。

IF関数の中に関数を組み込めるようになると、活用の幅が広がります。

IF関数の活用例

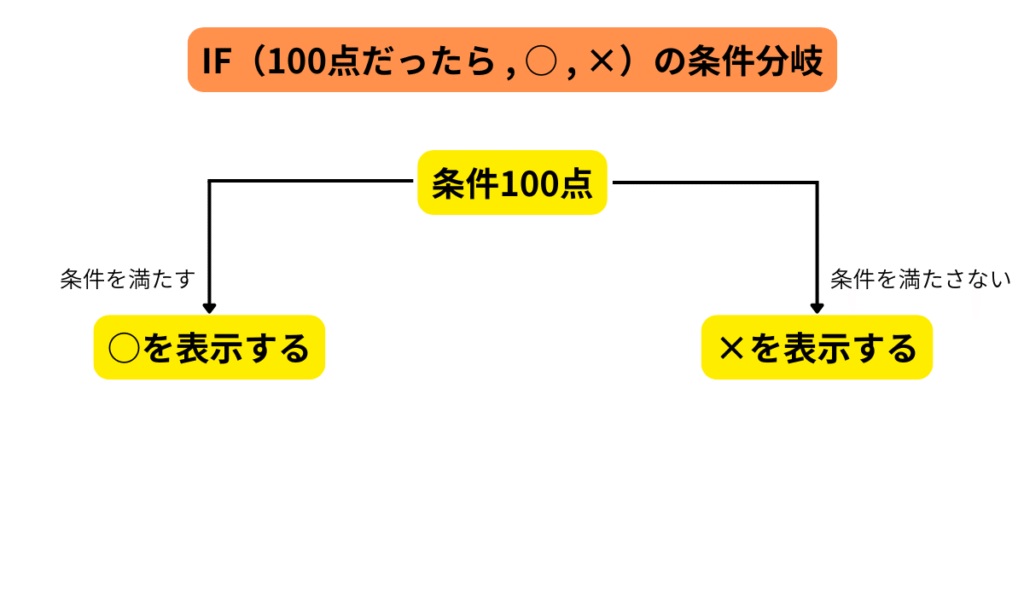

例 点数が100点のとき「○」、100点未満を「×」と表示させよう

解答

問題文より、以下のような条件分岐を作成すれば良いとわかる。

この条件分岐を成立させるためには、=IF(セル=100,”○”,”×”)のような数式が必要です。

よって以下のような処理をします。

注意点

- 真・偽に文字列を入力する際には「”(ダブルクォーテーション)」で囲む

- 真・偽にはセル番号も入力可能

- 数式を延長する場合にはオートフィルを活用する

- オートフィルを利用する際に、引数の固定したいものは「$」をつける

オートフィルについて詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

文字列など引数の扱い方はこちらをご確認ください。

【応用】IF関数で複数の条件分岐とかつ条件

IF関数は関数同士を組み合わせることで、より複雑な条件分岐を処理できます。

例えば、条件1を満たすなら◎、条件1を満たさず条件2を満たすなら○、どちらも満たさないなら×のような設定ができるようになります。

条件分岐はとても応用ができるから便利だよ!

詳細はこちらの記事をチェックしてください。

エラーの表示を変更しよう

IFERROR関数

=IFERROR( 値 , エラー時の処理)

機能:エラーが起きたときの処理を指定する

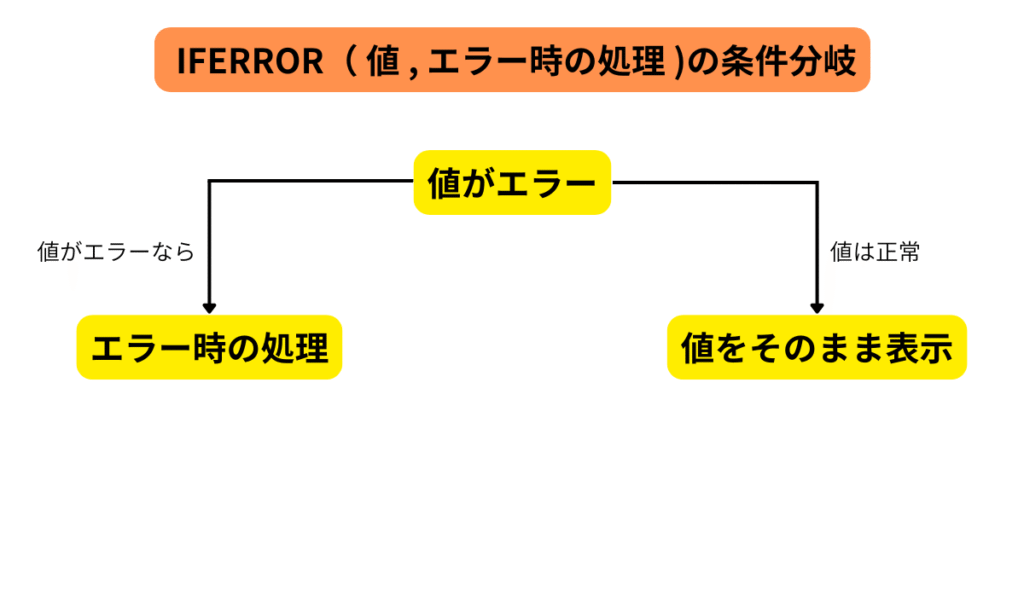

IFERROR関数はIF関数の応用です。

エラーが発生しているかどうかで条件分岐が発生するものがIFERROR関数です。

値・エラー時の処理には、関数を組み込むことができます。

IFERROR関数の活用例

例 エラーになった場合、空白にする

解説

空白を表示したい場合、「”(ダブルクォーテーション)」を2つ入力しましょう。

場合によって、エラーは隠さずに表示しておいた方が修正がしやすいなどメリットがあります。

エラーの種類で何がわかるのか知りたい方はこちらをご確認ください。

【応用】IFERROR関数の引数に関数を活用

IFERROR関数を活用する際、大半は関数を引数にします。

ただ、初めて関数を学習した方にとって、1つの数式に関数を2つ以上組み合わせたものは難しく聞こえるでしょう。

しかし、1つ1つの関数を理解していれば簡単に処理できます。

具体的にはこちらの記事をご覧ください。

今回のクエストを終えて

条件分岐の基本を習得!

条件分岐は自動化の基本です。より一層理解を深めて、自在に条件を操れるようになりましょう。

コメント