今回は「条件付き書式」についてです。

この記事では、以下の2つを学習できます。

- 条件付き書式とは何か

- 条件付き書式はどのように利用するのか

条件付き書式とは

条件付き書式は「指定した条件を満たした場合に、セルの書式設定を変更する仕組み」のことです。

※範囲はセル・行・列、好きなように指定できます。

つまり、条件付き書式には2つの要件があります。

- 指定した条件

- セルの書式設定

それぞれの要件について詳しく見てきましょう。

指定した条件

条件については、以下の通りです。

- 指定した文字を含むセル

- 上位または下位のセル

- 平均より上か下かのセル

- 重複するセル

- ユーザーが指定した関数を満たすセル

要するに、単一の条件であれば、どのようなものでも設定することができます。

反対に、条件分岐がある場合には、VBAを利用した方が作成しやすいでしょう。(IF関数を巧みに利用すれば、条件付き書式でできない訳ではありません。)

セルの書式設定

セルの書式設定は、手動で行うものと同様のものです。

セルを選択し、「右クリック」や「Ctrl + 1」で表示できるものです。

どのような設定ができるかというと

- フォントの字体/サイズ/色

- 取消線

- 罫線

- セルの塗りつぶし

このようなことができるので、条件を満たすセルを目立たせることが可能です。

もし条件付き書式を使わないとしたら

もし条件付き書式を使わないとしたら2つの方法があります。

- 手動で対象データの書式設定を修正する

- VBAで自動で対象データの書式設定を修正

VBAは初心者にとってハードルが高いかと思いますので、手動で行う際の労力について紹介します。

1 対象データを見つける(目視でもオートフィルターでも可)

2 書式設定

作業としては不可能ではありません。

しかし、手動で行う場合には2つのデメリットがあります。

- 手作業はミスの元

- データを貼り付けるたびに毎回1から手作業が必要

したがって、条件付き書式を学ぶと作業の効率アップに繋がります。

オートフィルターについて知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

条件付き書式の活用法

条件付き書式の主な活用法は、「条件を満たしたセルを目立たせる」ことです。

特に、データ更新するたびに表示が変わるシートなどでは、一度条件付き書式を設定しておけば、何度データ更新しても利用できるため非常に便利です。

ただし、セルを目立たせる目的であっても、条件の複雑さによってはVBAを利用する方が簡単なことがあります。

条件分岐があればVBA、なければ条件付き書式という認識で良いでしょう。

※IF関数を組み合わせれば条件付き書式でも対応できますが、かなり複雑な関数になってしまう可能性があります。

条件付き書式の設定方法

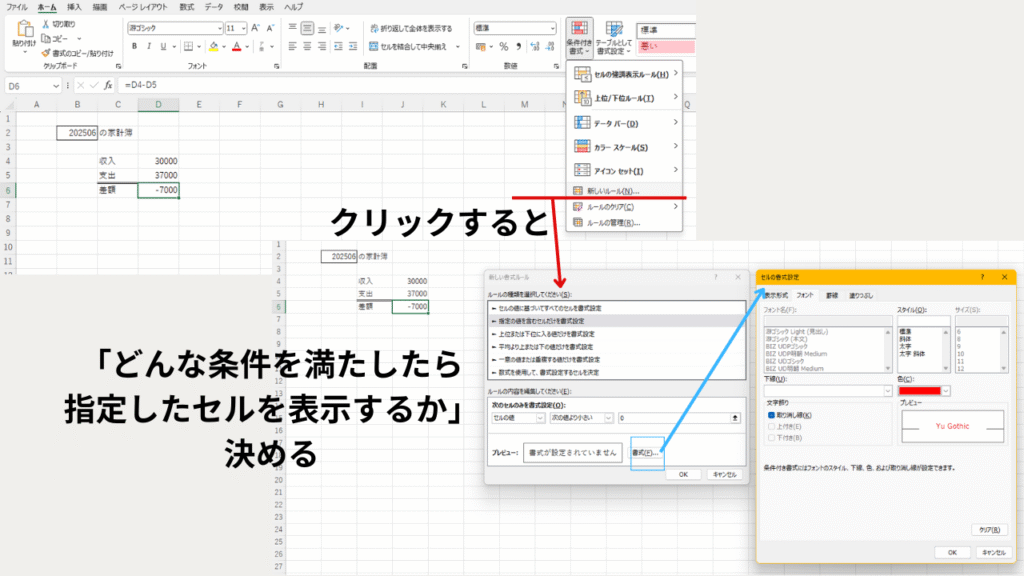

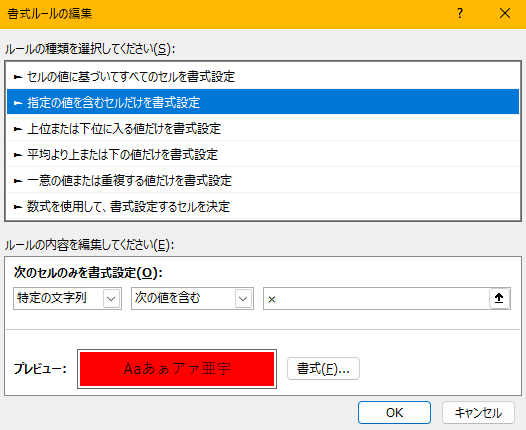

まず、設定の大まかな流れについてです。

1 条件付き書式を設定したい範囲を選択

2 タブ「ホーム」条件付き書式→「新しいルール」

3 条件を設定

4 条件を満たした際のセルの書式設定を決める

5 「OK」をクリックで完了

また、条件や書式設定についてはほぼ全てプルダウンで選択することが可能なので視覚的に分かりやすいものが多いです。

ただし、自身で関数を設定する場合、条件式を「=」から入力する必要があることに注意。

活用例

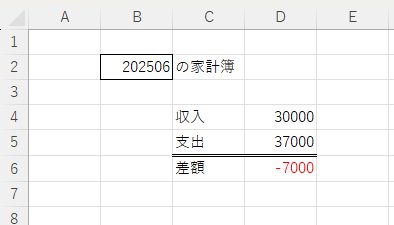

①金額のマイナスが発生した時に目立たせたい

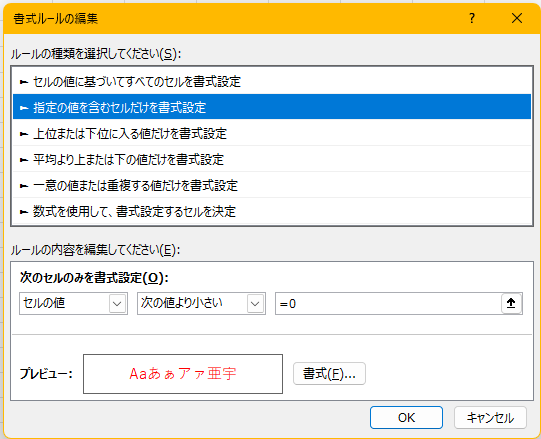

上記の表のようにしたい場合、目的を達成するには、「セルD6が0より小さいこと」という条件のもと、書式が変更されれば良いです。

すると、以下のような条件設定をしましょう。

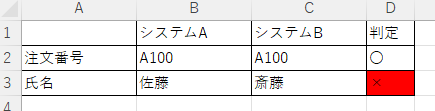

②データが一致しないものを目立たせる

上記の表のようにしたい場合、目的を達成するには、「列Dに×が含まれる」という条件のもとで、書式が変更されれば良いです。

すると、条件は以下のように設定しましょう。

まとめ

以上、特定の条件を満たすセルを目立たせたい際の対応方法について紹介しました。

いちいち手動で条件を満たすセルに色をつけたりせずとも、条件付き書式を設定するだけでセルを目立たせることができるというものです。

もし、複雑な条件の時には、VBAを利用する必要がありますが、それについてはまたの機会に紹介しようと思います。

コメント