はじめに:数字の羅列で終わっていませんか?

関数や集計スキルを使い、大量のデータから必要な「数値」を取り出すことができます。

しかし、その集計結果を上司や取引先に見せたとき、こんな反応はありませんか?

- 「結局、何が言いたいの?」

- 「数字が多くてどこを見ればいいか分からない…」

データ分析の目的は、意思決定につなげることです。そのためには、どれだけ正確な数値を出しても、相手に伝わらなければ意味がありません。

今回のクエストはこちら。

今回のクエストで習得する「グラフ化(データの可視化)」は、複雑な数字の裏に隠されたメッセージを「一目で理解」させる最強のスキルです。このスキルで、あなたのレポートの説得力を劇的に向上させましょう!

グラフ化の基本:なぜ「グラフ」が最強の武器なのか?

文字や数字の羅列よりも『視覚情報(図形・色)』は瞬時に情報を処理できます。

- 傾向の把握: 数値では見逃しがちな「急激な変化」や「緩やかな傾向」を、折れ線グラフで一瞬で察知できます。

- 比較の明確化: どの要素が一番大きいか、どの要素が少ないかを、棒グラフの長さで直感的に比較できます。

- 記憶への定着: グラフで見た情報は、単なる数値よりも深く記憶に残ります。

つまり、グラフは「データが語る物語を、誰にでもわかる言葉(図)に翻訳する」ツールなのです。

3大グラフの使い分けルール

Excelでよく使う「棒グラフ」「折れ線グラフ」「円グラフ」には、それぞれ得意な分析テーマがあります。これを間違えると、かえって伝わりにくくなります。

1. 棒グラフ:「比較」に最強

- 目的: 項目間(例:地域別、担当者別)の量や大きさを比較したいとき。

- 事例: 地域別売上、商品カテゴリー別在庫数、各社員の達成率。

- 作成のコツ: 比較対象が10個以内に収まるようにしましょう。多すぎると見づらくなります。

2. 折れ線グラフ:「推移」に最強

- 目的: 時間の経過に伴う変化や傾向(トレンド)を見たいとき。

- 事例: 月別売上の推移、株価の変動、日々の問い合わせ件数の変化。

- 作成のコツ: 必ず横軸を時間軸(月、日、年)に設定しましょう。

3. 円グラフ:「構成比」に最強

- 目的: 全体に占める割合(シェア、構成比)を示したいとき。

- 事例: 全売上に占めるA商品の割合、アンケート回答者の男女比。

- 作成のコツ: 項目は多くても5つまでに絞り、「その他」でまとめるのが鉄則です。項目が多すぎると、ごちゃごちゃして意味をなしません。

誰でもできる!グラフ作成の基本ステップ

Excelでのグラフ作成は非常に簡単です。

- データ範囲の選択: グラフにしたい項目(例:月、売上額)のセルを選択する。

- グラフの挿入: 「挿入」タブから適切なグラフの種類(例:折れ線)を選択する。

- 基本要素の調整: グラフが作成されたら、次の要素を必ず確認・調整します。

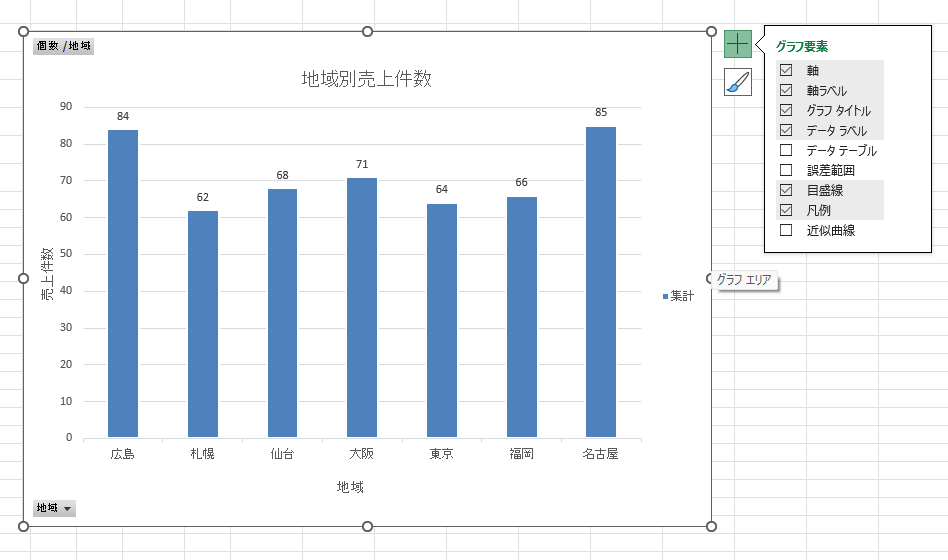

伝わるグラフの4つの編集ポイント

- グラフタイトル: 「何を示しているか」を明確に。抽象的なタイトル(例:「データ分析」)ではなく、「2024年度 上半期 地域別売上構成比」のように具体的に。

- 軸ラベル: 縦軸(値)と横軸(項目)が何を表しているかを明記。(例:「金額(千円)」「月」)

- データラベル: グラフの棒や線の上に具体的な数値を表示させる。(特に重要な数値だけ)

- 凡例: 複数のデータ系列(例:商品Aと商品B)を比較している場合、凡例は必ず見やすい位置に配置する。

グラフの「+」でグラフ要素を選択できます。

タイトルやラベルを選択すると、文字を打てるのでタイトル等の変更ができます。

グラフを活かそう

グラフは作成して終わりではありません。重要なのは、グラフからその変化や傾向から何を読み取るかです。

- 折れ線グラフが急降下している場合:「いつ、何が原因で売上が下がったのか?」

- 円グラフで特定の要素が極端に大きい場合:「なぜその要素だけ突出しているのか?成功要因は?」

グラフをただの図として見るのではなく、「なぜ」を突き詰めることで、次のレベル5:自動化で効率化すべきポイントや、改善提案につながる仮説を見つけることができるようになります。

今回のクエストを終えて

データを「翻訳」し、レポートの説得力を高める「可視化スキル」を習得!

- 棒グラフ: 項目間の比較に使う。

- 折れ線グラフ: 時間の推移に使う。

- 円グラフ: 構成比(割合)に使う。

客観的な根拠を持った分析ができるようになりましょう!

コメント